메인 메뉴

콘텐츠

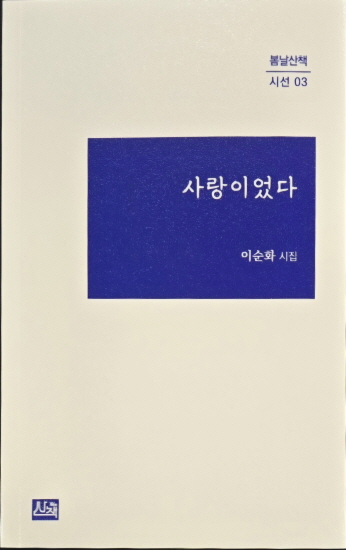

고희(古稀)에 펴 낸 첫 시집 ‘사랑이었다’를 자신에게 선물하다.

사람들은 누구나 자신의 삶을 기록으로 남기고 싶어 한다. 살아온 삶을 되돌아보면 한낱 흩어진 점들이 흔적으로 남아 그것들을 꿸 수 있다면 꿰어 세월의 뒷섶에 걸고 싶어진다. 바로 이순화 님의 첫 번째 시집이 그것을 말하고 있다. 6.25라는 격동기를 겪은 후 태어난 세대, 어느 집이나 먹을 것이 곤궁하던 시절에 맏딸로 태어난 시인의 젊은 날은 유난히 혹독했다. 집을 떠나기 전에는 아버지 없는 집의 맏딸 역할을 하느라 그녀의 어깨는 늘 보따리 한 짐 짊어진 채였다. 어린 나이에 부모를 떠나 객지에서 바라 본 하늘을 그녀는 기억하고 있었다. 그녀의 시는 미사여구로 꾸미지 않아 누구나 편하게 읽을 수 있다.

잠시도 쉼 없이 집안일을 시켰다.

가마니 짤 때 밥 먹여라, 돼지 밥 주었냐

왕골 짜개기, 누에 밥 주기, 소 풀 뜯기기

나무 해 오기, 떡갈나무 잎 따기

여름이면 샘물 떠 나르기, 애기 보기

해지기 전에 보리쌀 씻기

손가락 관절이 튀어나오고

다리가 휘어져 가고 있었다

우리 딸이 동네에서 으뜸이여

엄마의 웃음소리가 커지기 시작했다

어느 날 내 머리에는 흰 꽃이 피었다.

이순화 시 ‘엄마의 우산’ 중에서

초등학교 문턱에서 무너진 꿈

사람들이 이루지 못한 것, 또는 이루고 싶은 것, 그것을 꿈이라고도 한다. 꿈이 무엇인지도 모른 채 초등학교 문턱에서 좌절되어 버린 꿈을 가진 아이가 있었다. 그때부터 집을 떠나 객지에서 오로지 동생들 한 입 먹이고 싶은 생각으로 돈벌이에 나섰던 아이는 너무 일찍 애어른이 되어 있었다. 한창 꿈을 꾸고 교복을 입어야 할 시절을 오롯이 가족들의 생계를 위해 한 짐 짊어졌던 그녀의 어깨는 너무 여린 소녀였으니.그 어린 소녀가 한결 바람이 쌀쌀해진 초겨울 고희(古稀)의 문턱에서 한 권의 시집 ‘사랑이었다’를 펴냈다. 13세에 집 떠난 아이의 인생을 굽이굽이 돌고 돌아 40여 년 전 군산이 어머니 품인 양 아늑하게 품어 주었다. 하루도 손에서 책을 놓은 적이 없는 그녀가 평소에 일기 쓰듯 써 내려간 첫 시집은 고희의 생일에 자신에게 선물한 소중한 시집이다.

엄마 떨어져 살겠느냐

남의 집 가서 잘 살겠느냐

엄마 보고 싶어 울지 않겠느냐

서울의 달은 고향 하늘별보다 희미했다

그리워 나도 모르게

눈물이 후드득 떨어져 내렸다.

―‘서울살이’에서

엄마의 잔소리를 피해 서울로 가면 잘 살고 행복할 줄 알았던 시인은 매일 밤 고향, 어머니 품을 그리며 눈물로 자랐다.

큰딸 객지에 내보내고

쓰라린 눈 비비면서도 잠을 잤어야(*전라남도 사투리)

세상 좋아져 쌀밥 소복이

퍼 담으며 이까짓 쌀밥 한 그릇

못 멕이고 에라 못난 인생

하고 혀끝을 찼어야

―‘그 시절’에서―

전화 수화기 너머로 들려오는 92세 어머니의 탄식 섞인 목소리가 우리네 이야기 인 양 낭낭하게 들려온다. 그 목소리를 그대로 시로 옮겨 놓으니 구수한 이야기가 된다. 그녀가 수필처럼 써 내려간 삶의 조각들을 옮겨 생동감을 살려보고자 하였다.

굽이굽이 인생길 돌고 돌아가다 보니

친구들의 하얀 칼라의 교복이 그리워질 시기에 그녀가 택한 것은 가족의 생계를 위해 돈벌이에 나선 것이었다. 13살 그녀가 객지에서 할 수 있는 일은 많지 않았다. 남의집살이, 공장직공, 점원, 심부름꾼 등 배고픈 동생들을 생각하면 무엇이든 닥치는 대로 했다.

나이가 들고 결혼도 했다. 가난하지 않다면 종갓집 큰며느리도 마다하지 않았다. 시할머니, 시부모님, 시누이, 시동생 대가족이 살아가는 집인데 들여다보니 깡통 부자였다. 시집 온 지 1년 만에 군산이라는 곳에 단칸방을 얻어 신혼살림을 시작하였으나 도무지 살림이 나아질 기미가 보이지 않았다. 맞벌이가 흔하지 않던 시절 아이를 키워가면서 할 수 있는 일을 생각하다 구멍가게를 시작했다.

시할머니를 모시고 구멍가게를 시작하였으나 육아와 함께 하는 장사는 만만치가 않았다. 하루는 역전새벽시장에서 그날 팔아야 할 채소를 잔뜩 샀는데, 갑자기 소나기가 쏟아졌다. 어깨를 짓누르는 채소더미와 만삭인 아낙의 젖무덤이 보름달처럼 부풀어 출렁대는데, 그냥 지나가는 택시를 원망하며 흠뻑 젖은 몰골에 한없이 초라하게 무너져 내렸다. 주저앉아 엉엉 울고 싶었던 그녀는 무거운 몸을 뒤척이며 다시 일어섰다.

24년 간 소룡동 ‘신토불이’ 식당에서 이웃돕기를 실천한 사장님

늘 긍정적인 그녀는 연로해진 시할머니와 시부모님 모두 모시면서 음식점을 시작하였다. 어렸을 적 어머니의 그 많던 잔소리가 약이 되었을까, 그녀가 운영하는 식당은 정성껏 해내는 반찬으로 손님들이 넘쳐났다. 그 무렵 누구를 도울 수 있는 일이 무엇일까 생각하다가 급식비를 못 내는 학생이 있다는 것을 알게 되었다.

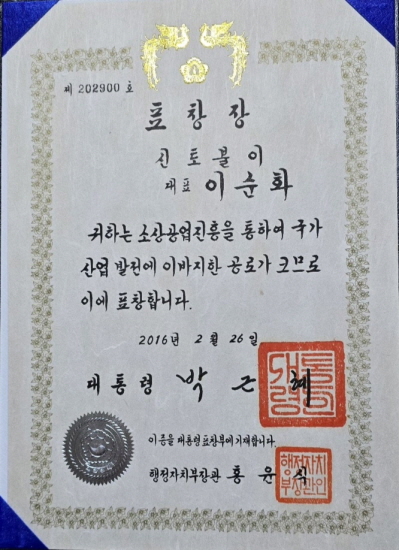

매년 초등 4명, 중등 2 명의 급식비를 보조를 했다. 소룡동 사거리 ‘신토불이’라는 간판을 걸고 24년간 음식점을 운영하면서 수익금을 사회복지재단 세 군데 기부하며 나눔을 생활화하였다. 기부를 실천하는 내용으로 소상공인 진흥공단에서 수기 공모에 응모하여 ‘대통령상’을 받는 기쁨도 안았다.

그러던 어느 날 돌아보니 그녀도 머리에 눈꽃이 피어나기 시작하였다. 그동안 응어리져 있던 꿈들이 꿈틀꿈틀 부풀어 올랐다.

검정고시를 거쳐 서해대학 정규과정을 마치고 첫 시집을 내기까지

중, 고 과정을 검정고시에 도전하여 모두 합격하고 서해대학 사회복지과 정규과정을 마쳤을 때는 어느새 그녀 나이는 육십을 넘어가고 있었다. 주렁주렁 매달린 삶의 무게를 견디며 포기 할 수 없었던 꿈들이 있었으니.

그녀는 신문 사설을 하루도 빼 놓지 않고 40년 째 읽고 있다. 글 쓰는 것을 좋아하여 여기저기 글쓰기 모임에 기웃거린 지 3년, 다가온 이웃들은 잘 써진 글이라며 칭찬과 용기를 주었다. 첫 시집 ‘사랑이었다’를 펴내며 조촐한 출간회에서 남편 김희선은 색소폰 연주로 축하를 해 주었고, 온 가족들의 힘찬 박수가 울려 퍼졌다. 칠순을 맞이하면서 고생한 시절이 첫눈 녹 듯 녹아내린다며 살아온 날들을 잘 견뎌준 자신을 다독거린다.

인생길 굽이굽이 고개를 넘을 때마다 포기하지 않고 최선을 다 해 살아 온 그녀에게 많은 사람들의 박수가 쏟아졌다. 시동생들, 친구와 동기간들, 아들 딸 부부와 조카들에게 박수 받는 순간, 그녀의 눈에선 눈물이 핑 돈다.

지금도 여전히 손에서 일을 놓지 못하는 그녀는 음식점을 접은 자리에 ‘오보석’이라는 금은방을 운영하고 있다. 금은방은 손님이 없는 시간에 책을 읽을 수 있어 행복하다는 그녀이다.

그녀에게 소원이 무엇이냐고 묻는다면

그녀에게 소원이 무엇이냐고 물었더니 다음과 같은 답을 들려준다.

“남은 인생 좀 더 아름다운 글을 쓸 수 있다면 열심히 누군가의 위안이 되는 한 줄을 쓰고 싶다. 그때 그 시절 힘들었을 때 누군가가 조금만 지렛대가 되어주면 좋을 텐데 하면서 살던 때가 있었다. 이제부터라도 주변을 돌아보면서 기댈 수 있는 언덕이 되고 쉬어가는 그늘을 만들어 가고 싶다.”

그녀는 말한다. 모진 세월을 살아왔다고 하지만 지금에 와서 생각하니 ‘모두가 사랑이었다’고.

- 유럽풍 외관, 그림 같은 전망0000.00.00

- 원칙과 정성으로 『환자와 직원0000.00.00

- 르네상스미술 - 5.후기 르네0000.00.00

- 권불십년(權不十年) 매스미디어0000.00.00

- 공종구의 독서칼럼: 책과 사람0000.00.00

- 2025년 군산시 명장 전기권2025.10.16

- 엄마 손맛 '반이랑 찬이랑' 2025.10.16

- “국가대표가 되어 올림픽 금메2025.10.16

- 근대미술관 초대전 ‘아름다운 2025.10.15

- 김선순 시인의 ⌜마음치유, 공2025.10.15

- 인익기익(人溺己溺), 손님의 2025.10.14